1943 год. П.Шеффер – Идеи “конкретной” музыки

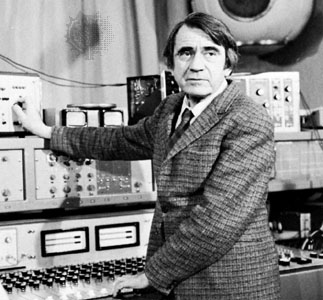

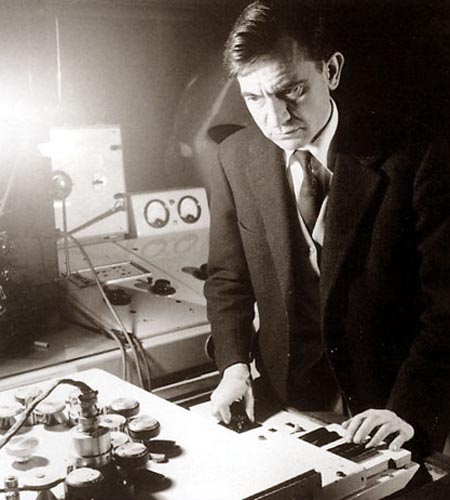

Термин «конкретная музыка» (Musique concrete) был придуман французским композитором Пьером Шеффером (1910-1995). Говоря о конкретной музыке, обычно подразумевают некоторое произведение, созданное исключительно при помощи «немузыкальных» звуков. Ими может быть всё что угодно – шум города, залпы артиллерии, пение птиц или даже стук отбойного молотка.

Принято считать, что и основоположником «Musique concrete» является он же, и во всех статьях вы прочитаете именно так , однако это не правда. Самая идея и первые произведения «Musique concrete» возникли в Советском Союзе, на ДВАДЦАТЬ ЛЕТ РАНЬШЕ, чем об этом стали писать и проводить исследования все остальные. Арсений Авраамов ― один из представителей советского авангарда 1920-х годов, пытавшихся объединить искусство и технологию, создать единое звуко-цветовое искусство. Среди сочинений Авраамова наиболее известна «Симфония гудков», в которой предусмотрено применение пушечных и пистолетных выстрелов, заводских гудков, свиста пара, шума самолётов, сирены, и других «машинных» звуков. Проект реализован в Москве и Баку в 1923 году. Почитать статью можно здесь. И теперь , когда мы восстановили историческую справедливость , стоить обсудить само понятие «Musique concrete» и самого известного представителя Пьера Шеффера.

Почему «конкретная»? Шеффер называл традиционную музыку «абстрактной». В ней основная музыкальная мысль связана с слышимым звуком через ноты и их последовательности. Конкретная музыка напротив осуществляет прямую беспосредническую связь. Её задача, по Шефферу – максимально точно передать идею музыки, то, что скрывается от слушателя за мелодиями и аккордовой гармонией.Но главное и неоспоримое, что композиции “конкретной” музыки являются идеальным сопровождением для театра и кино , являясь чем-то прикладным , или чаще именно тем, что передаёт атмосферу и настроение

Лирическое отступление. Понятия «музыка» и «шум» довольно близки. Разницу между ними определяет лишь субъективное мнение отдельных людей – критиков, меломанов. Жужжание осциллятора в испытательной лаборатории физиков малоприятно – Однако пропустив звук через фильтры и обработав тоннами эффектов – у нас появляются мощнейший синтезаторные патчи и пресеты, звуком которорых наслаждаются миллионы слушателей. Вывод: превратить шум в музыку может как минимум появление музыкального инструмента, издающего этот «шум». Кроме того, Современная музыка, транс или хип-хоп, покажется какофонией типичному человеку начала века. И неудивительно – изменился мир, изменился взгляд людей на всё, включая и музыку.

Конкретная музыка, собирая звуки, создает звуковые произведения, звуковые структуры, но не музыку. Мир музыки, вероятно, замкнут в пределах до-ре-ми, но я хочу сказать, что мир звука намного больше.

Однако вернёмся к деятельности Шеффера. Инструментом для его конкретной музыки стала обычная магнитная плёнка. Подобная мысль могла возникнуть лишь в голове человека с инженерным образованием и немало проработавшим техником на радиостанции. Учитывайте специфику времени. К середине сороковых годов – моменту начала экспериментов Шеффера магнитоплёнка была ещё большой редкостью. Магнитофоны были сложнейшими и чрезвычайно дорогими устройствами. Большинство простых людей имели весьма смутное представление о них. Опыт «домузыкального» инженерного прошлого немало помог Шефферу в его новой деятельности. Конкретная музыка, по Шефферу должна была исполняться следующим образом. Существует некоторое устройство, способное проигрывать записи одновременно с несколько магнитных плёнок. Скорость воспроизведения может варьироваться. Звуки, записанные на плёнке заранее известны. Исполнитель, запуская и останавливая проигрывание определенных плёнок, может менять «настроение» музыки, управлять возникающими у слушателя ассоциациями. В 1948 году Шеффер добивается трансляции одного из его живых выступлений по французскому радио. Она известна под названием «концерт шумов». После него автор «конкретной музыки» становится известной личностью в кругах музыкантов-авангардистов. У него появляется немало последователей и подражателей.

Спустя год Шеффер инициирует создание группы исследований конкретной музыки (Groupe de Recherche de Musique Concrète (GRMC)). Среди её участников следует выделить заметного французского композитора Оливье Мессиана и двух его учеников – Пьера Буле и Карлхайнца Штокхаузена. Спустя несколько лет оба они покидают группу из-за разногласий с Шеффером. Они не согласны с его активным сопротивлением использовать в «конкретной музыке» электронные звуки гармонических осцилляторов.

Конкретная музыка станет настоящим символом всего авангардного движения пятидесятых. Отголоски её будут слышны и через десятилетие в популярной музыке (The Beatles, Pink Floyd) и через два – эмбиент Брайана Ино. Идеи Шеффера лягут в основу многодорожечного магнитофона – базового устройства любой музыкальной студии следующей половины века. Это был человек разносторонне одаренный, с широким диапазоном интересов в различных областях искусства, техники и философии. Он происходил из музыкальной семьи, играл на нескольких инструментах, имел представление об основах теории музыки. Уже в молодые годы он начинает заниматься литературной деятельностью как биограф и романист (всего опубликовано около десяти его литературных произведений). Шеффер проявил себя и как общественный деятель: принимал участие во французском Сопротивлении и движении скаутов, в 1941 году организовал общество молодых любителей искусства «Юная Франция». Последние два десятилетия своей жизни он выступал в роли публициста, освещая в прессе некоторые аспекты современной культуры.

Шеффер не был рядовым специалистом по телекоммуникациям: уже в середине 40-х годов он занимал высокооплачиваемую должность звукоинженера-акустика в корпорации Radio – Television Francaise ( RTF ), а с 1953 года находился на посту генерального менеджера Французского радио в других регионах, управляя установкой коммуникационного и студийного оборудования в ряде африканских стран. Таким образом, профессиональные обязанности не только позволяли ему находиться в авангарде передовых звуковых технологий того времени, но и обеспечивали широкий спектр музыкальных впечатлений, в том числе и за пределами европейской цивилизации.

Помимо сугубо технической деятельности, Шеффер уже с начала 40-х годов вовлекается в творческий процесс в области радиотеатра, возглавив экспериментальную группу «Studio d ‘ Essai» (с 1946 года — «Club d ‘ Essai») и выпустив в эфир в качестве автора и режиссера несколько крупных литературно-музыкальных постановок — так называемых «радиофонических эссе». В частности, в 1943—1944 годах им была поставлена «радиофоническая опера» «La coquille a Planetes» («Скорлупа планет»), состоявшая из восьми 60-минутных разделов; Шеффер был автором текста «оперы», осуществил весь звуковой монтаж и даже исполнил несколько ролей (автором музыки был композитор С.Арье). В книге «10 лет радиофонических эссе» Шеффер рассказывает о своем увлечении звуковыми экспериментами и о радио как многообещающем средстве эстетического воздействия; он пишет, что «La Coquille a Planetes» была попыткой «подтвердить возможности специфически радиофонической выразительности в любых возможных и вообразимых областях».

Шеффер начал свои музыкальные опыты весной 1948 года, экспериментируя со звуками индустриального происхождения (в частности, с записями, сделанными в депо Gare des Batignolles в Париже), окружающих предметов, ударных инструментов и фортепиано. В то время его студия еще не была специально оборудована — в ней имелись лишь проигрыватели, микрофоны, усилители и репродукторы, — и поэтому используемые Шеффером методы были довольно примитивными: проигрывание с изменением скорости и в обратном направлении; изготовление звукового «кольца» или «петли», удаление фаз атаки и затухания звука; наложение нескольких звуковых пластов. Первая программа «конкретной музыки» — «Concert de bruits», переданная по французскому радио 5 октября 1948 года, вызвала серьезный скандал в Париже. «Пять шумовых этюдов» Шеффера восприняли как нечто прикладное, что может пригодиться в области оформительской музыки, но ни как не в роли самостоятельных произведений. Шеффер стремится увеличить «музыкальность» своих опытов обращается к звукам инструментов различных групп оркестра. Исполненные на них звуковые последовательности «вынимались» из контекста, обрабатывались заново соединялись в единое целое. В «Diapason Concertino» и Сюите для 14 инструментов (1949) Шеффер пытается ставить перед собой четкие композиционные задачи: например, противопоставить инструментальной монодии короткие шумовые фрагменты или выяснить «вариации» на одну фразу, монтируя ее проведения у различных инструментов с использованием звуковысотной транспозиции. Все же он остался недоволен и этими сочинениями, отмечая присущую им неестественность фразировки, «несливаемость» звуковых событий а также то, что техника реверсивного проигрывания изменения скорости звука не принесла ничего существенно нового. В дальнейшем он снова возвращается к шумам. В 1949 году он просит средств для расширения студии и увеличения состава ассистентов. В студии появляется ученик Мессиана в Парижской консерватории Пьер Анри (ему в то время было 22 года), совместно с которым Шеффер создает два наиболее крупных известных сочинения конкретной музыки: «Симфонию для человека соло» в 10 частях (позже на нее был поставлен «Ballet de l ‘ etoile» М.Бежара) и — в уже модернизированной студии — «конкретную» оперу «Орфей», премьера которой состоялась в Донауэшингене в 1953 году. В 1955 году была выпущена первая пластинка с записями конкретной музыки с произведениями Шеффера, Анри, М.Филиппо и Ф.Артюи. Эти произведения были также исполнены на ряде европейских фестивалей: в Кёльне, Венеции, Мюнхене, Милане и Барселоне. Первые опыты Шеффера вызвали весьма неоднозначный прием, оказавшись «между двух огней»: они вызвали критику как представителей традиционной инструментальной музыки, так и приверженцев другого экспериментального направления — немецкой elektronische Musik, враждебно встретивших трансляцию «Симфонии для человека соло» по радио в Кёльне, Гамбурге, Баден- Бадене и Мюнхене.

В то же время, опыт эмпирической работы со звуками в условиях радио, обнаружение реального драматического воздействия на слушателя звуков различной природы в их изначальных и преобразованных вариантах и сочетаниях привели Шеффера к мысли о возможном выходе европейской музыки из кризиса и возвращении «утерянной» ею музыкальности, — но уже за пределами традиционного «нотно-параметрового» мышления. Для обозначения собственной идеи Шеффером был удачно найден термин «concret» («конкретный, реальный») — как антоним «abstrait» («отвлеченный, абстрактный»). В противоположность изначальной опоре традиционной музыки на абстрактную схему, структуру (в виде заранее зафиксированной партитуры — «от схемы к звуку»), а не на реальное звучание, предложенная им конкретная музыка основана на реальных звуковых событиях, из которых эмпирическим путем складывается структура будущего сочинения («от звука к схеме»).

В качестве воплощения своей идеи Шеффер предложил, прежде всего, иную методологию сочинения музыки: запись звука на пленку и последующие манипуляции с ним. Источником материала для musique concrete могла выступать вся звуковая вселенная. Это отнюдь не исключало использования, наряду с шумовым материалом, звуков музыкальных инструментов и поющего голоса. Характер звукового источника, в сущности, не имеет значения: важно, каким образом данный материал используется. Инструментальные и вокальные отрывки, так же как и шумовой материал, записываются на пленку, видоизменяются при помощи электроаппаратуры и только затем формируют звуковую ткань произведения — уже в роли так называемых звуковых объектов (objet sonore), а не музыкальных тонов или мелодико-гармонических построений.

Звуковой объект, согласно теории Шеффера, — любое звуковое событие, отделенное от порождающего его физического акта (например, удара по клавише) и затем обретающее новый смысл, будучи помещенным в иную контекстуальную структуру «конкретной» композиции. Шеффер направил свои усилия на поиски чисто звуковой семантики, акустической экспрессии любого звука (шума). Шеффер руководствовался прежде всего психоакустическими особенностями восприятия, а не особенностями технической реализации или объективными научными данными. Помимо этого им была частично решена проблема графического отображения рассматриваемых звуковых процессов: каждый из предлагаемых критериев, помимо словесного описания, представлен в виде рисунка-схемы (например, пять критериев мелодического плана звукового объекта представлены в виде кривых различной формы).

Следует отметить, что если в области теории Шеффер резко отграничивал musique concrete от традиционных методов композиции, то в практической студийной работе он нередко шел на компромиссы с традицией, особенно в период с начала 50-х годов. Одной из подобных «уступок» была, например, попытка создания адекватной партитуры для фиксации на бумаге «конкретных» произведений. Шеффер предлагает, во-первых, создавать два типа партитур: «операционную партитуру» (la partition operatoire ), в которой описываются технические процедуры, и «партитуру результата» (la partition d ‘ effet), в которой представлен музыкальный итог. Для большей точности фиксации он предлагает разделить все звуки по некоторым характеристикам на «псевдоинструменты» и записывать их традиционным образом, в виде партитуры для «Orchestre concret». Первая подобная партитура была составлена Шеффером для «Концерта двусмысленностей» П.Анри (1950) и состояла из четырех «инструментальных групп»:

• «живые» объекты (голоса, вокал) • шумы • подготовленные инструменты • традиционные инструменты

Все партии «orchestre concret» записывались на нотоносцах при помощи традиционных нотных знаков и графических символов; отличие заключалось в способе фиксации времени, которое записывалось в секундах.

Имелись три обстоятельства, заставившие меня экспериментировать: я был вовлечен в музыку, работал с дисками для проигрывателя (позже — с магнитофонами) и меня ужасала современная двенадцатитоновая музыка. Я сказал себе: «А если я смогу найти что-то другое?». Никто не знает, что дальше делать с до-ре-ми, и, вероятно, надо искать за этими пределами… К сожалению, мне потребовалось сорок лет, чтобы прийти к выводу, что ничто не возможно за пределами до-ре-ми… Другими словами, я потратил свою жизнь впустую.

Весьма показательна опубликованная в 1957 году в сборнике под редакцией Шеффера «Об экспериментальной музыке» статья французского музыкального критика Антуана Голеа «Тенденции конкретной музыки». В ней автор выделяет четыре существовавших в то время внутри musique concrete направления: «экспрессивную» конкретную музыку, которую характеризует отсутствие строгих формальных закономерностей и относительно примитивный характер материала (сюда относятся, прежде всего, ранние «Шумовые этюды» Шеффера и «Симфония для человека соло» Шеффера—Анри); «абстрактную» конкретную музыку, объединяющую сочинения с серийной организацией конкретного материала (пьесы Анри, Булеза, Мессиана и М.Филиппо); «музыкальную» (конкретную музыку, в которой используются, главным образом, звуки традиционных инструментов («Мексиканская флейта» Шеффера, «Джаз и джаз» А.Одейра [ Hodeir ] для фортепиано и фонограммы); и, наконец, «образцовую» конкретную музыку, сочетающую в себе возможности всех трех вышеописанных тенденций: «экспрессивность», «абстрактность» и «музыкальность» («Фиолетовый этюд» Шеффера, «Фугасная батарея», «Там-там IV» и «Антифония» Анри).

Начиная с 1951 года, Шеффер все меньше работает как композитор, целиком посвятив себя теоретическим исследованиям. После пятнадцати лет исследований, в 1966 году, Шеффер публикует свой главный теоретический труд — междисциплинарное эссе «Трактат о музыкальных объектах», состоящий из семи книг, в которых в сумме свыше 600 страниц.

В контексте музыки XX столетия в целом, musique concrete следует считать скорее «примитивным первоначалом»: художественные результаты первых «конкретных» опусов весьма скромны. При этом конкретной музыке было суждено сыграть ключевую роль в историческом музыкальном процессе. Именно она, наряду с ранними опытами электронной и «магнитофонной» музыки, указала путь сотням музыкантов, работающим в различных жанрах «студийной» музыки: это и область экспериментальной электроакустической музыки, и так называемое «радиофоническое искусство» или радио-арт, и специфическое направление «звуковой поэзии», получившее после своего расцвета в эпоху футуризма и последующего упадка новое рождение в период распространения звукозаписывающих технологий.

Значение теоретических трудов Шеффера, безусловно, еще не оценено в полной мере. В некоторых работах по эстетике и теории «искусства звука» (sonic art ) последних десятилетий происходит возвращение, своего рода реабилитация идей Шеффера, в частности, провозглашаемого им на протяжение всего исследовательского пути приоритета слуха в выстраивании любой музыкально-теоретической системы: «Сегодня нам необходимо постоянно доказывать приоритет слухового опыта в музыке… Идеи, взятые напрокат из немузыкальных дисциплин, являются всеобщими и могут быть полезными, но пока идея не проверена насквозь и не смягчена слухом, всегда остается возможность того, что слушатель будет отторгнут» .

«Инженер по необходимости, писатель по профессии, композитор по случайности», «ни исследователь, ни композитор, ни писатель» , «писатель по склонности, музыкант по наследству, политехник по принуждению, новатор по темпераменту» , всю жизнь страдавший от одиночества и непонимания коллег — и при этом оказавший влияние на десятки тысяч музыкантов во всем мире, экспериментатор-эмпирик — и одновременно автор объемных теоретических трудов, радикальный «музыкант-анархист» — и разочарованный эстетик-аскет, полный рефлексии, — все это Пьер Шеффер, радикальный и влиятельный «дилетант», сыгравший уникальную роль в истории музыки XX века. В последние годы жизни Пьер Шеффер страдал от болезни Альцгеймера. Скончался во Франции 19 августа 1995 в возрасте 85 лет.

Марк Шишлёв (В основе статей с сайта Термен-Центра)